先月末、Hugging FaceやMITの研究者らによって、オープンウェイトモデルの勢力分布の分析に関する論文が公開されていた。

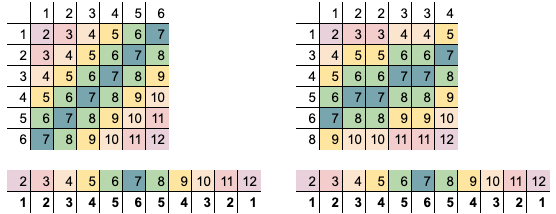

Economies of Open Intelligence: Tracing Power & Participation in the Model Ecosystem Since 2019, the Hugging Face Model Hub has been the primary global platform for sharing open weight AI models. By releasing a dataset of the complete history of weekly model downloads (June 2020-August 2025) alongside model metadata, we provide the most rigorous examination to-date of concentration dynamics and evolving characteristics in the open model economy. Our analysis spans 851,000 models, over 200 aggregated attributes per model, and 2.2B downloads. We document a fundamental rebalancing of economic power: US open-weight industry dominance by Google, Meta, and OpenAI has declined sharply in favor of unaffiliated developers, community organizations, and, as of 2025, Chinese industry, with DeepSeek and Qwen models potentially heralding a new consolidation of market power. We identify statistically significant shifts in model properties, a 17X increase in average model size, rapid growth in multimodal generation (3.4X), quantization (5X), and mixture-of-experts architectures (7X), alongside concerning declines in data transparency, with open weights models surpassing truly open source models for the first time in 2025. We expose a new layer of developer intermediaries that has emerged, focused on quantizing and adapting base models for both efficiency and artistic expression. To enable continued research and oversight, we release the complete dataset with an interactive dashboard for real-time monitoring of concentration dynamics and evolving properties in the open model economy. www.arxiv.org 2020年6月〜2025年8月の期間、週間ダウンロード履歴とメタデータを分析し、オープンウェイトモデルのエコシステムにおける集中度や変遷を分析したもの。対象は約851,000モデル、対象期間の総ダウンロード数は22億回。

...